首页 >> 钢铁第一

新中国第一炉精密合金

时间:2019-08-27| 编辑:周利勇|【大 中 小】

1958年以前,我国所用的精密合金完全靠从日本、苏联、西德等国家进口。

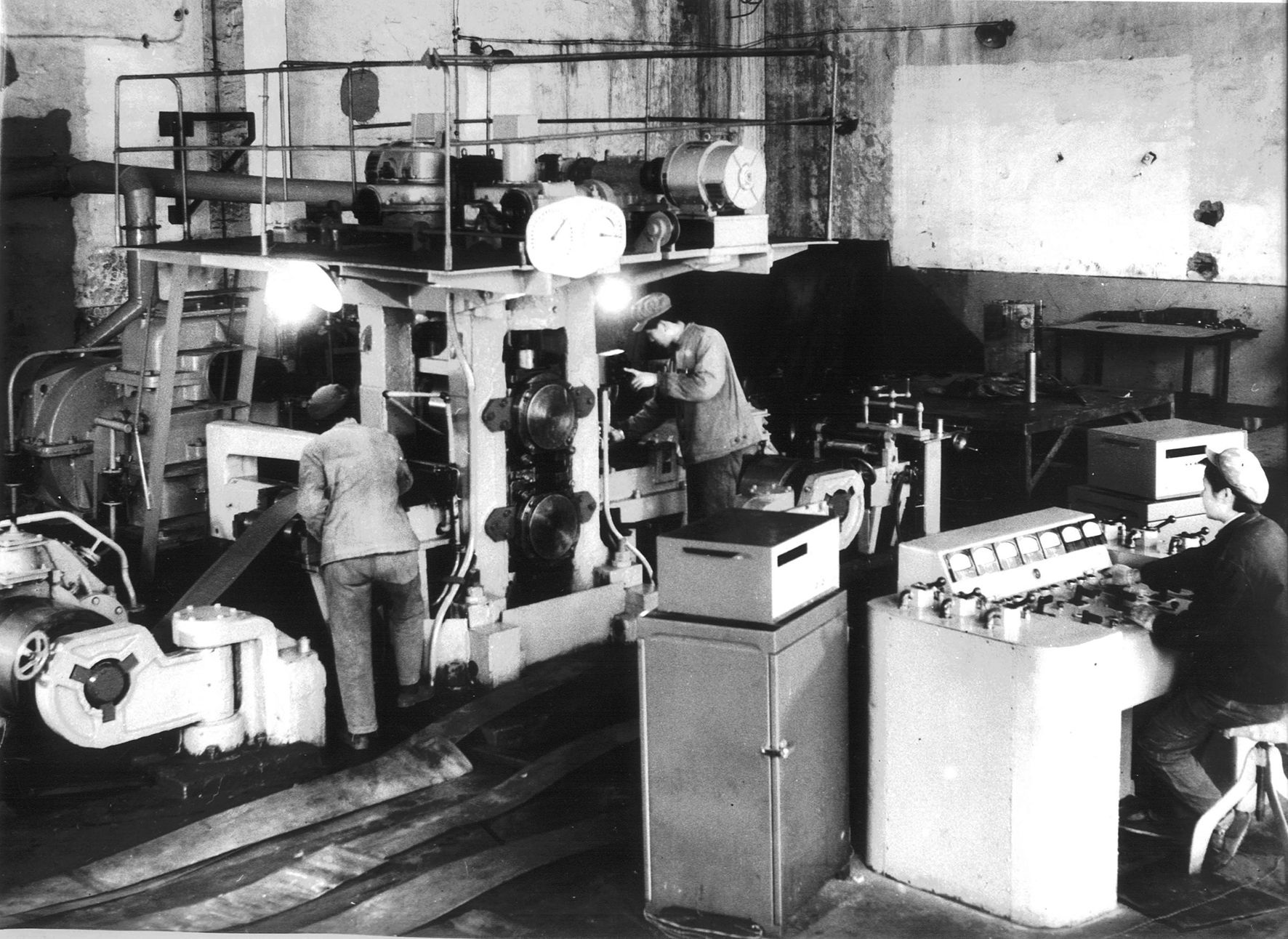

为了打破国外封锁,大连钢厂(现属于东北特钢集团)从1958年开始,成立了精密合金研制小组。技术人员在不足100平方米的简易厂房里,用仅有的1台30公斤非真空感应炉和1台2辊冷轧机,从仿制简单的坡莫合金开始进行研究。他们翻阅了国内外大量的有关精密合金技术资料,当年就生产出15公斤、3个牌号的软磁合金、膨胀合金带。截止到1960年初,大连钢厂共仿制和研制出11个牌号的精密合金成品带1500公斤,填补了我国精密合金的空白。

第一批精密合金产品的出现,标志着我国精密合金生产走上了新的道路。1960年4月,为了振兴我国精密合金专业,冶金工业部拨出专款兴建大连钢厂精密合金研究所,并把它作为国家的重点工程项目——“七五二工程”。1961年11月1日,大连钢厂正式成立了七五二研究所。1961年12月,冶金工业部在大连举办了第一次精密合金会议,来自生产、科研、使用部门的20多个单位的代表参会,大连钢厂提交的我国第一份精密合金技术标准获得了通过。1963年初,大连钢厂的精密合金生产已初具规模,具有12个技术条件、35个牌号;第二年,牌号又增加到70多个,年产量达60多吨。

1964年5月,大连钢厂生产的9项精密合金产品荣获国家科委、计委、经委联合颁发的新产品一等奖。这些产品是:矩磁合金、铁钴钒永磁合金、高弹性合金、定膨胀合金、低膨胀合金、铁铬铝电热合金、电工薄带和极细丝等。

精密合金的生产一直受到党和国家领导人的重视和关怀。1964年6月30日,邓小平、罗瑞卿、粟裕等领导同志到大连钢厂视察。邓小平看到毛细管的生产流程后,特别是看到比头发丝还要细的极细丝产品后大加赞扬。 (本报通讯员赵璇整理)

地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64442120/(010)64442123 传真:(010)64411645 电子邮箱:csteelnews@126.com

中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 京公网安备11010502033228

中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 京公网安备11010502033228