冶金工业史

| 【口述史】魏寿昆:机遇与前半生的回忆 |

| 2012-06-27 10:22 |

|

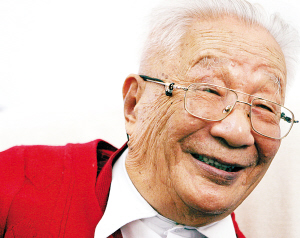

人物介绍:魏寿昆,男,汉族,天津市人,生于1907年 9月16日。 九三学社社员。1923~1929年就读于北洋大学,1929年获矿冶系工学学士。1930年考取天津市公费留德。1931~1936年留学德国。1935年获德国累斯顿工业大学化学系工学博士。1935~1936年在德国亚深工业大学钢铁冶金研究所从事博士后进修一年。现任:北京科技大学教授、中国科学院资深院士、九三学社中央顾问、日本钢铁学会名誉会员及中国金属学会荣誉会员。兼任:《中国科学技术专家传略》冶金卷(2)编委会委员,《材料研究学报》、《中国有色金属学报》及Transactions of Non-ferrous Metals Society of China 编委顾问。中华人民共和国建国前曾任:辽宁海城大石桥滑石矿助理工程师,北洋大学矿冶系助教,北洋工学院、西北联合大学、西北工学院、西康技艺专科学校、贵州农工学院、重庆大学、北洋大学及唐山交通大学教授、系主任、教务主任等。又任重庆矿冶研究所钢铁研究室主任、代理所长及重庆材料试验处冶金组主任。中华人民共和国建国后曾任:北洋大学工学院院长兼冶金系教授,天津大学副教务长兼冶金系教授,北京钢铁学院教务长兼理化系教授、图书馆馆长、副院长等职。中华人民共和国建国后曾兼任:北京市政协第一至第四届委员,第五至第七届常务委员及第六届工作组委员会高教组组长;九三学社第六及第七届中央委员会常委兼中央文教委员会主任,第八及第九届中央参议委员会常委;中国金属学会筹备委员会秘书长,第一至第四届中国金属学会常务理事;中国金属学会冶金过程物理化学学会第一及第二届理事长,荣誉理事长;中国有色金属学会首届常务理事及中国高等教育学会首届理事;国家科委冶金学科组常务副组长,国务院学位委员会工科学科首届评议组成员;《中国大百科全书》(矿冶卷)冶金编委会副主任,《中国科学技术专家传略》冶金卷(1)编委会委员,全国冶金学名词审定委员会主任;《金属学报》首届编委会委员《化工冶金》及《计算机与应用化学》编委会顾问,以及 Rare Metals (Quarterly)及《稀有金属》编委会常委。

1907年9月16日我生于天津东马路南斜街一个没落的商人家庭里。庚子年(1900年)八国联军侵华,京津沦陷,家道没落,大家庭解体。在有记忆的时候,我已随祖父、父母等迁居天津西头大夥巷沿河二大街王家胡同,在那里度过了童年和少年。我就读的私塾、小学、中学及大学都在天津,就连留学德国,也是考取了天津市公费留学。所以是天津市父老培育我成人的。如果我有点滴成就,首先应归功于天津市人民。 一、读《孟子》,受教诲 1914年阴历年后(时年6年半),祖父送我到离家两个胡同远的金宅私塾就学。第一天老师拿了本《孟子》,翻开第1页,念了一遍,不加讲解,就让我大声朗读,直到能背熟。其大意是:孟子见梁惠王。王曰:“叟,不远千里而来,也有利于吾国乎?”孟子闻言不悦,举出诸侯相互倾轧事例,最后总结说:“上下交征利,而国危矣。王何必言利。”童年时代,我无法理解孟子哲言的意义。随着时间的推进,才逐渐体会到“利”指不义之财,也即用不正当手段谋到的利益和财富。“上下”指君臣、大官和小官,也即领导者和被领导者。孟子谈到争利导致国家危亡,但进一步体会,感到也涉及为人准则。试想一个谋私争利、尔虞我诈的社会能否安宁?因此为人要做作风正派的人。而治学要求真务实、开拓创新、勤奋奉献、持之以恒。从事科学研究,不能急功近利,急于求成,更不能浮夸弄假、鱼目混珠。孟子的哲理名言,“做正派人”一直为座右铭而自勉。 二、投考中学的遭遇 读完《孟子》后,老师改授小学用语文课本,兼读唐宋古文。又学算术、珠算及大小楷的书艺。同学约二十人。其中大都学三四年后,即到商店学徒从商。我学习三年后,于1917年2月考入育德庵高级小学(当时小学分初、高二级,初级4年,高级3年)。我插班入高小一年级第二学期,学了2年半,于1919年7月毕业。由于喜欢读书,得到祖父允许及三叔的支持,才又投考中学。 当时天津有好几所中学。新书院在法租界,离家太远;南开中学是私立,学杂费太贵;天津三中(当时称天津铃铛阁官立中学堂,坐落在天津西北角太平街)建于1901年,是所老学校,师资阵容很强,且离家近,步行12分钟即到,中午可回家用膳,因此选定投考该校。 那是1919年夏天,考场设在天津三中校内大礼堂。考生约三百余人。上午考数学及英语,我考得不错,自信可得高分;下午考语文,老师只发试卷,不发试题,试题写在黑板上。我坐的偏后,距离较远,根本看不清黑板上的字,老师说话声音很低,根本听不清。我举手发问,老师没看见,未予理睬。我急得满头大汗,全身发抖,这时才知我是近视眼,第一次尝到看不清远处的苦味,不得已小声问旁边同学,得知考题是《议论贵平实论》,这是古人一句名言。但古人是谁,他也说不清,我不敢再问,怕加上扰乱考场的罪名。对试题我是不懂的,“议论”指的是什么,“平实”如何理解?名人是谁,发此言时有无背景?我一概不知,如何下笔写作?真是手足无措。最终我是如何胡乱编写的,现在一点也记不清了,只知肯定不及格。几天后去学校看榜。从第1名一个个看到53名,才找到自己的名字,方知已被录取,终于心中一块石头落地。这次共取60名,我排名如此之后,真属险关。我想可能因数学、英语得分高,虽然语文不及格,但平均分超过了60分。如果按每门都要过60分,我将不被录取。那样,祖父一定会送我去商店学徒,学“做买卖”。隔年是否还允许我再去投考,就很难说了。如果是弃学从商,那将完全改变我的一生。 三、实现留学梦想 1919年到1923年我中学毕业(当时中学为四年制)。因为家庭贫困,考入了有奖学金及贷书制的北洋大学,每月伙食费5元大洋(毕业时涨到7元)。校址在天津西沽,离家5公里,周末回家及返校都步行。在北洋先读二年预科,期间学了第二外语-德语。本科四年,读的是(采)矿冶(金)系。1929年毕业,获矿冶系工学士学位。 旧中国军阀混战,兵祸连年,满目疮痍,民不聊生。在整个求学期间共有6次兵祸围绕京津进行。私塾时有袁世凯洪宪称帝(1916年);小学时有张勋挟宣统复辟(1917年);中学时有直皖战争(1920年)和第一次直奉战争(1922年);大学时第二次直奉战争(1924年)及冯玉祥与李景林内战(1927年)。后者的战争就在北洋宿舍围墙外进行,一位同学曾误中流弹,左目失明。每次战祸使社会动乱,甚至学校停课。 在我家庭中,祖父年老,辞退商店雇员职务后,以微薄积蓄所得利息维持全家生活。但物价高涨,家庭经济状况每况愈下。父亲幼年患精神分裂症,久治不愈,长期不工作,在我大学最后一学期的春天不幸病逝,享年仅44岁,留下老母和长男的我及弟妹三人均待培养成人(大姐已出嫁,二妹早亡)。此外,二叔身体多病,经常不工作,三叔已过继与二祖父,迁出另居,因而全家的经济负担都落在我的肩上。 另一方面,北洋大学的严谨学风,鼓舞我勤奋苦学。北洋自1895年建校后,即按惯例聘请美国教授教学,读西文书,用英语讲课,考试用英语答卷。刘仙洲校长到校后逐渐换聘中国学者任教授讲课。他们都是留美硕士、博士,如何杰(新中国建立后任北京矿业学院副院长)、茅以升(后任铁道科研院院长)、侯德榜(后任化工部副部长)、石志仁(后任铁道部副部长)等学识渊博、育人有方的老师。受到他们的教导,更激励我进一步深造的欲望,也树立了“科学救国”的宏愿。在大学三年级我曾向美国麻省理工学院(MIT)索阅该校一览,了解美国大学情况,留学深造之心油然而生。 出国留学只能考取公费。当时公费报考有三种途径:(1)英庚款考取留学;(2)清华美庚款考取留学及(3)各省招考。它们的共同点是:(1)考期不确定,录取生学成回国后,再招下一批;(2)招考学科,理科是数、理、化,工科为土木、机电、化工等,很少招考矿冶。 在北洋三年级的一天,偶尔逛游天津金刚桥北的大胡同华洋书店,看到书架上有Moore著《有机化学导论》一书,灵机一动,何不购下自学,以备考取公费化学学科,因我在北洋已学过“无机化学”、“分析化学”及“物理化学”,唯独未学“有机化学”,后者是化学学科必考的一门。因而买下该书,开始自学。 在大学预科曾学两年德语,语法学得较扎实,但单词记得太少。大学本科没有德文书,为避免遗忘,在本科四年中经常温习,却未曾想过将来会派上什么用场。 1929年大学毕业由冶金教授施伯理(Sperry)介绍去辽宁矿务局所属大石桥滑石矿工作。同年10月在矿山翻阅旧报纸,看到河北省招考采矿留美生,已录取穆瑞清,我大吃一惊,穆系我的北洋同年毕业生,学的是机械。当时我真悔恨到这远山沟,招考的消息一点不知,痛失良机,精神受到很大打击。不久接到北洋母校来函,约我回校任教。年底趁阴历年回津,辞去矿上职务,回母校任矿冶系助教职务。 天津与上海两个特别市与各省不同,从未招过留学生。1930年秋,张学良之弟张学铭任天津市长,他建议天津市招考留学生,计招色染化学留德生一名;纺织学留英生一名;教育学留美生一名。考生须是天津市籍的大学毕业生。这是做梦也未曾想过的好消息,真像天上掉下了馅饼。报考留德生须考德语,我在北洋预科学过的德语从未扔掉。色染化学要考“有机化学”,我自学《有机化学》书已两年多,有了一定的基础。真是天工作美,赐我良机。我已具备相应条件,当然去应试。报名三学科约50人,考德语的只有十几人,试题是将孙中山总理遗嘱由汉译德,不算容易,据说我只考了60分。有机化学老师问我学的什么书,我举出Moore著的书,他晓得这本书,他的几个问题我对答如流。由于有充足的思想和物质准备,加上预料不到的机遇,我终于如愿以偿。看来人生(特别是前半生)是有机遇的,关键要有雄心壮志去梦想机遇并做出必要的多方面准备去挑战机遇以求其成。我考取了留德生,唐山交大冯少光考取了留英生,南开大学卞学钧考取了留美生。1931年4月底我和冯取道哈尔滨换车经西伯利亚赴欧。该年5月6日抵达柏林,冯再乘车渡海去英。 四、两种学科的抉择 德国柏林大学设有德语学校,供外国人补修,设置初一、初二、中级及高级班,8个月毕业,我插入中级班,学习两个月,按口试成绩免读高级班,并授予入大学德语及格证书。在柏林工业大学我念了两个学期,主攻“有机化学”及“物理化学”,注重试验课。其后1932年秋转入德国德累斯顿工业大学色染及纺织研究所,经所长柯尼希教授核准,直攻博士学位,但需补做工程师论文。1933年12月我完成工程师论文。1935年6月通过博士论文答辩,获得工学博士学位,从而完成了染色原理及染料制备化学的学习。在北洋读书时曾幻想留美获硕士,现却获德国的工学博士学位,真是意想不到的喜事。 在中学喜欢化学,在大学是采矿和冶金并重。但我更喜欢冶金,它的基础是无机化学及物理化学,是从矿石中提炼和分离有用金属、脱除有害杂质并制成各种金属材料的学科。因此就想在德国多留些时日,对冶金,特别是冶金物理化学再行深造。 留德公费随已到期,但尚有积蓄,再留几年合适?当时希特勒已上台几年,纳粹党冲锋队猖狂之极,侵占邻国战争随时会爆发。而国内东北四省已全部沦陷,日本还在策划华北五省独立。那时我离开天津老家已四年,非常惦念老母。虽然出国时将全部积蓄留给母亲日用,1934年又由伦敦中国银行寄回留德公费一小部分,但对老母及弟妹的生活用费仍挂念万分。所以多方思虑,决定再留一年为宜。 1935年一放暑假立即离开德累斯顿城前往科隆附近的好望钢铁公司进行炼焦、烧结、高炉、转炉、平炉、电炉、铸锭、粗轧、型材、管材、板材、冷轧、材料检验及化学分析等车间及部门的全面实习。当时中国正与好望公司洽商承建中央钢铁厂,故对中国留学生前往实习非常欢迎。此后去亚琛工业大学钢铁冶金研究所博士后进修两学期,听专业课,参加专业实验及小课题研究,调查实验室设备,搜集新技术、新设备及德国高等教育资料,并购到国际知名冶金物理化学专家申克教授的名著《钢铁冶金物理化学概论》(那时申克教授还在克鲁伯钢铁厂工作,尚未去亚琛工业大学任教)。1936年7月1日我离开德国,经过瑞士及意大利,由那不勒斯登轮回国,于上海登陆,9月初回抵天津。到天津后老母紧握我手不放,注目很长时间,说长道短,语重心长,五年远离,纵有千言万语,也表达不完离别多年的情感。 五、抗日期间的困扰 回国的两年前,母校北洋即约我回校任教,所以到津后休整几天即去报到,任矿冶系化学及冶金教授(系主任为李公达教授)。当时北洋已成立工科研究部矿冶工程研究所,招收研究生三人。我给研究生谢家兰讲授耐火材料及电冶金两门课。他们念两年完成硕士论文后毕业,授硕士学位。 1937年1月2日我和杨英梅女士结婚(当时她就读于河北女子师范学院音乐系四年级,同年暑假完成毕业考试,获文学士学位)。7月7日日军发动“卢沟桥事变”,全面侵华。两三天后北平、天津相继沦陷。二市与外界的火车随时停开,交通断绝。国民政府教育部明令天津的北洋工学院、北平的北平大学及北平师范大学西迁西安,组成西安临时大学(后改称西北联合大学)。我是第一批随北洋教师告别老母离开天津的。在法租界乘轮船到青岛,换胶济铁路抵济南,换津浦铁路抵徐州,再换陇海铁路西达西安。夫人杨英梅是第三批与北洋师生同程奔赴西安的。在西安筹备上课不足三个月,潼关失守,又奉命南迁,先乘陇梅路至宝鸡,再换乘敞棚长途汽车,越秦岭、凤岭,沿公路抵南郑,东转到城固上课,其中约有三个月我和其他教授率矿冶系三、四年级学生调查陕南金矿,夫人则和地质教授张伯声的老母居住在南郑。 1938年暑假,教育部指令西北联合大学改组解散,成立西北大学、西北工学院、西北医学院等校。西北工学院由北洋工学院、东北大学工学院、北平大学工学院及焦作工学院四校组成,分别在城固古路坝、龙头寺、七星寺上课。1939年1月14日我的长女文莹就诞生在城固古路坝。 1939年8月教育部令在当时西康省西昌(现属四川省)成立西康技艺专科学校,命李书田为校长。该校设工、农两科,分三年大专及五年中专。设有土木、冶矿、化工、机械、农林、畜牧、园艺等科。我被李校长聘请任该校矿冶科及化工科主任,携眷前往西昌。乘长途汽车从城固至南郑,沿川陕公路,南郑至四川成都再至雅安,换滑竿,越大小相岭,十二天后抵达西昌。康专校址设在风景如画的西昌城外泸山。1940年1月3日我儿文宁在西昌城内张家祠诞生。 两年后,1941年夏,李书田校长奉教育部令调任贵州农工学院院长,我则被聘为矿冶系主任兼教务主任。我们沿首次通车的西昌—峨嵋公路离开西昌,经重庆转川黔公路抵达设在贵阳城南花溪镇的贵州农工学院。一年后,1942年夏,李书田被调任西安黄河水利委员会副委员长,我则受重庆经济部矿冶研究所所长朱玉(山仑)之聘,任该所钢铁研究室主任,同时又兼任重庆大学矿冶系冶金教授,全家又由贵阳移居重庆。 西北联大、西北工学院、西康技专及贵州农工学院等校的教学条件很差。西安、城固均在城隍庙上课、康专在山上古刹上课,而贵州农工在草棚上课,大殿用篱笆截成小房,因隔音不好,双方上课相互干扰。晚上学生自修,只有油灯一盏。除测量一课有小部分仪器可在郊外实习外,其他所有实验课均因缺乏设备而无法开设。学生宿舍只是简易草舍,分两层居住,每层睡二三十人,有如轮船的“通舱”。无食堂、厨房,无桌椅,同学席地用餐。在康专及贵州农工学院时,夫人杨英梅被聘为音乐教师,辅导学生唱抗战歌曲,以活跃课外生活。 旅途中有些地方土匪经常出没。在宝鸡至南郑途中,联大老师曾在留侯庙附近遇匪,幸某女教授取出金镯一副,大家才免遭洗劫。事后“女教授金救同仁”,传为佳话。在雅安至西昌途中的大相岭上也曾遇匪,因我们结队十余人乘滑竿共行,并有驴队驮运书籍,土匪认出我们书生办学,未予劫持,但备受惊吓。 在西北的两年因只有专业教授三人,我不得不讲授从第五学期到第八学期的全部冶金课程,教务任务非常沉重。在西昌及贵阳,除教学外尚担任建设新校的行政任务。 五年颠沛流离、奔波多地,饱览了祖国壮丽河山,颇受鼓舞。目睹劳动人民生活疾苦,深受教育。只是当时抗战不力,大量国土沦陷,精神上极度沮丧。 1942年至1946年在重庆居住了四年,除在重庆大学任冶金教授外,还在经济部矿冶研究所工作了三年、兵工署材料试验处工作了一年。工作地点均在郊区,迁居四次。第一次住北碚白庙子文星场凤凰湾,离厚风岩所址约1公里,租住民房,卫生条件差。1943年春,女儿文莹患百日咳,经朱所长夫人傅大夫以中药医治,时经三个月方愈。同年夏天迁入天府煤矿区双雕楼,独门独院,房子比较干净。1944年我在市区与友人在小饭馆用膳,所食冷菜不净,返家后低烧、厌食,天府医院大夫嘱静卧禁吃硬食,疑为肠胃发炎,因缺检查设备,不敢定诊。夫人精心调护,每日提供软食,最后胸部出现红色斑点,大夫确诊为副伤寒。此刻缺食欲大振,大夫力嘱,更要吃软食,决不能吃半点硬食,否则将有生命危险。夫人严尊医嘱,先后卧睡三个月才得痊愈,我骨瘦如柴,夫人也累得疲惫不堪,这真是大病一场。同年秋被重庆兵工署材料试验处借调,任该处冶金组主任一年,又迁居瓷器口该处宿舍。1945年夏,儿文宁(时5岁)忽患肺炎,稍一抱起即发低烧,医嘱要静卧不动,三个月方愈,又增加了夫人的辛劳护治。 1941年底,日军发动太平洋战争,当时国土大半沦陷,和后方邮件不通,天津家中老母及弟妹生活费也无从汇寄,我在重庆又几多迁居,他们无法得知我的住址。1945年8月15日日本经美国两枚原子弹袭击及苏联出兵东北后投降,我即与天津联系,得知家中有很大变化。祖父母、大姐、四姐相继去世,五弟、七弟辍学谋生,最悲痛的是老母已于当年5月3日病逝,享年仅61岁。当时苏军已攻克柏林,欧战基本胜利,只差几个月时间,抗日战争即将胜利,竟不能见老母亲一面,真是遗憾终生,悼念回思,肝心痛裂。本想抗战胜利后立刻返津,接此痛心消息,万念俱灰。又因矿冶所朱所长赴南京、北平寻觅新所址,约我重返所内任代理所长之职,遂即迁往重庆大学。时而在市内所办事处办公,时而又返厚风岩处理所务,同时仍在重庆大学任教。1946年夏才随部分所内同仁携眷北上,取道川湘公路到湖南常德,乘船越洞庭湖抵汉口,换轮抵南京,然后由上海乘海轮到河北秦皇岛,再换火车抵达天津。此时北洋大学业已复校,遂辞去矿冶所职务回母校任教。 回想过去,1935年得博士后,曾自费留德一年。而当时也曾考虑呆两年,想完成一个冶金物理化学的系统研究课题,如果是这样,只能在1937年9月回国,可天津已沦陷3个月,将无法返回天津老家,而且轮船也不能停泊上海(该年8月13日上海沦陷),只能在越南海防或香港登陆取道昆明进入后方,这样我将在何部门工作,如何效忠祖国,就完全不得而知了。可见,1935年决定只再德国多呆一年是正确的。 机遇改变人生 我祖辈几代经商,我弃商从学,是家族的第一个中学生、大学生和留学生。 人生是富有机遇的。如果天津三中不录取我,我可能从商,改变我的一生。 如果天津没有国立北洋大学,家庭经济条件可能不允许我上大学。 天津市招考公费留学生,既是史无前例,也是史无后例,是我从未想过的事。但如果我无超前准备,事先温习德语、自修“有机化学”,纵有此招考机会,也无能力去应考。 在获博士学位后,如果不再留德一年攻读冶金,特别是冶金物理化学,那么在这门学科中我将不可能有任何成就。如果在德国再多呆一些时间,我将无法返回天津老家。 多种多样的机遇均能改变人生的经历。青年时就应有这想法,要有志气,能抓机遇,紧追不舍,要有超前的思想准备和物质准备,否则机遇一到,无法迎上挑战,也会失之交臂。 1949年1月15日天津解放,中国重放光明。1951年9月次女文津在天津诞生。1952年全国院系调整,我携眷来北京钢铁学院(1988年改名为北京科教大学)任教至今。从1930年任助教算起,我已从事教学及科研工作74年(含留德五年),培养了大量的冶金人才。一生蒙夫人杨英梅多方面精心相助,恩爱相伴,始能完成各项工作,获得点滴成就,深感欣慰。但不幸她竟于1994年7月20日患脑溢血离我而去,享年81岁。我失精神支柱,至今想念之极,悼念不已。

1937年1月魏寿昆与杨英梅结婚 |

| 编辑: 张明 来源: | |

| 地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64453751 传真:(010)64410636 电子邮箱:csteelnews@126.com 中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com 中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 |