冶金史图片

| 【钢铁往事】三线建设 |

| 2012-06-18 13:58 |

|

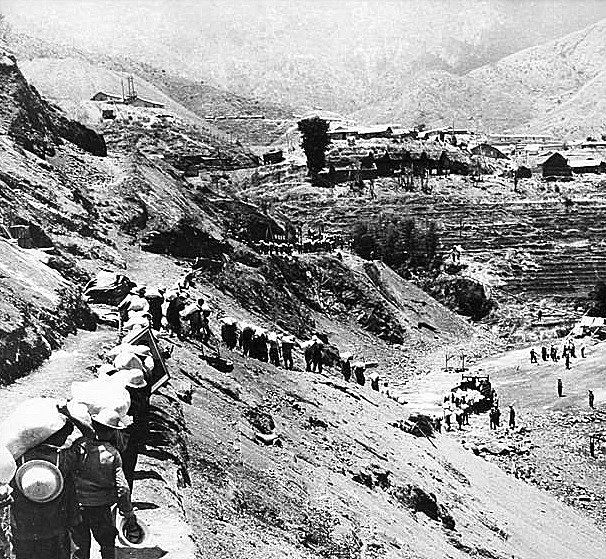

背景:从一九六四年开始,中国掀起了一个“三线”建设的高潮。在地理上把中国划分为一、二、三线,并把三线作为战略后方,这是毛泽东基于对当时世界大势的分析,认为要进行备战而采取的一个重要的战略措施。毛泽东想力争在战争打起来前,建设一个巩固的大后方。万一打起仗来,沿海地区被敌人破坏或占领,中国人民仍可凭着“三线”这个后方,最终打赢战争和赶走入侵者。这种战略考虑是因为当时中国东面沿海被美国封锁,而北面、西面,前苏联不断增加军队,大兵压境,西藏边界也常起纠纷。处于这种大环形包围圈下,毛泽东从一九六四年四月开始便一再提出建设“三线”。他说,不搞攀枝花(钢铁厂),打起仗来怎么办,你们再不安排,我要骑着毛驴下西昌。又说,我们的工业建设要有纵深配置,把攀枝花钢铁厂建起来,建不起来,我睡不着觉。他还说,我们建设“三线”,把钢铁、国防、机械、化工、石油、铁路都搞起来,打起仗来就不怕了。 毛泽东一声令下,国务院各部委和有关地区立即行动起来,“三线”建设的热潮从此开始。钢铁工业是建设的重点(军工、煤炭、铁路也都是重点),冶金部迅速调集人马,下到西南、西北。 “三线”建设,重点在西南,兼顾西北。冶金部在西南、西北各设了一个领导小组。两个小组紧张地研究方案,确定项目,选择厂址,不到一年时间,部署了几十个工厂、矿山的建设工程。 钢铁工业在“三线”建设的最大项目,是攀枝花钢铁公司(以下简称攀钢)。它是整个“三线”的有代表性的项目。早在四十年代初,中国的地质专家经过调查就发现安宁河谷(金沙江支流)一带储有磁铁矿,五十年代中国专家和前苏联专家进一步勘探并采集到了大量矿样,进一步证实在安宁河谷和金沙江河谷地带的铁矿,以西昌的太和、德昌的白马、盐边的攀枝花(这是地质队所在的村,因有木棉树,俗称攀枝花,因而得名)储量较多。还在金沙江河谷发现了炼焦煤。因此,引出在这一带建设钢铁厂的设想来。一九五八年三月成都会议时,毛泽东批准了建设攀枝花的设想方案。中共四川省委和冶金部当即决定成立西昌建设委员会和西昌钢铁公司筹备处,由杨超(中共四川省委工业书记)兼任建委主任。但是,这里的铁矿是含钒钛的磁铁矿,是否能冶炼出铁来,必须进行试验。因此,先在西昌建一个小钢铁厂进行试验。同时,还选择了离太和铁矿很近的西昌飞机场作为将来西昌钢铁公司的厂址。一九六二年,因为调整,西昌钢铁厂下马。 一九六四年,毛泽东重提建设攀枝花钢铁厂的问题后,周恩来召开国务会议,决定由十三个部委组成联合规划组,研究建设攀枝花钢铁厂和成昆铁路等项目,同时决定成立西南三线基本建设筹备小组,负责攀枝花工业基地的建设规划、厂址选择等工作。冶金部派徐驰副部长率领专家组参加选择攀枝花钢铁厂厂址。经过比较,选定在攀枝花地区建厂。但是攀枝花没有平坦的地方。建一个年产150万吨钢的工厂,起码要五平方千米,但这里连一平方千米的平地也没有。中国的技术人员是有创造性的,他们在金沙江边上一个叫“弄弄坪”的山坡上,左测量右比较,提出大胆建议:在2.5平方千米山坡上,依山势设厂,采用台阶式布置,安排一个大型钢铁厂。这在世界钢铁建设史上是没有先例的。一九六四年十月十八日,筹备小组提出了《关于攀枝花工业区规划问题的报告》。 |

| 编辑: 张明 来源: | |

| 地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64453751 传真:(010)64410636 电子邮箱:csteelnews@126.com 中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com 中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 |