通讯员 黄子轩 韦晓然

6月11日,世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最终接头顺利推出,与东侧E24管节精准对接,“海底长城”正式合龙,深圳和中山两市在伶仃洋海底“正式牵手”。

6月20日14时,深中通道东人工岛主体结构施工全面完成,国内首个高速公路“海底互通立交”主体正式成形。

在深中通道这一交融海陆空、打破区域界限的重大枢纽工程中,近27万吨的桥梁钢产自宝钢湛钢,主要用于建造海底隧道沉管钢壳、世界上跨度最大的离岸悬索桥伶仃洋大桥及中山大桥的钢箱梁等,以“湛钢厚度”撑起了“中国跨度”的钢铁脊梁。

敢啃“硬骨头”

深中通道项目工程规模宏大、建设条件复杂、技术挑战大,创造了8项“世界之最”,随之带来的是复杂的通航及施工环境,对钢板的强度、冲击韧性、焊接性能等提出了较高要求,再加上项目工期和钢板交货期紧张,即便是对于“身经百战”的湛钢来说,也是一个巨大的挑战。

时间紧、任务重,需要攻克的技术难题多:钢板宽度达到3700毫米,接近所供宽度的极限;在喷水冷却后,板形控制难度较大,对喷水冷却均匀性提出了更高的要求;在强度和韧性这一对看似矛盾的性能指标之间取得平衡,亦是难事一桩……面对重重考验,湛钢强化党建引领,党委切实发挥“把方向、管大局、保落实”作用,由厚板厂、制造管理部联合厚板销售部、南方公司等成立攻关团队,结合深中通道的特殊性,借鉴以往桥梁钢生产经验,从分析技术要求到研究产品成分,再到确定制造工艺,各个环节逐一把关,攻克了多个生产工艺组织难点。

经过反复研讨论证,数十次现场工艺试制,数百次力学性能试验……在短短30天内,攻关团队就完成了产品开发、试制和批量生产,这是湛钢厚板从高难品种开发到批量生产最快的一次,“湛钢厚度”和“湛钢速度”得以彰显。

“快中求稳”的过程并非一帆风顺。但敢啃“硬骨头”的湛钢攻关团队从未动过放弃的念头。由于深中通道项目用钢的独特性,团队聚焦“钢板厚度、宽度规格不一且变化多”的特征开展研讨,重点关注“部分钢板板形不易控制,影响产品质量”的问题,并对加热、轧制、预矫直、MULPIC(多功能间断式冷却)、热矫直等各个工序进行优化,以分批生产的方式消除了各工序操作盲点,加强质量控制,确保了钢板保质保量交付。

撑起“脊梁骨”

在湛钢攻关团队敢闯敢试、勇攀高峰的过程中,一个个先进典型在前线涌现,撑起了“湛钢厚度”的“脊梁骨”。

湛钢攻关团队成员、党员薛如锋发现,该项目钢板MULPIC控制难度较大,一旦控制不好,容易导致钢板不平整,从而对生产和物流产生影响,甚至影响交货周期。为此,他果断跟踪生产过程中的每个细微环节,创新性地提出并采用快冷模式代替“快冷+慢冷”的模式,对设备结构和工艺参数进行了逐步优化,最终攻克了MULPIC均匀性控制的难题。

湛钢攻关团队成员、党员韩剑宏在现场跟踪生产进度时发现,该项目部分钢板生产节奏较慢,进而影响了整条产线的生产节奏。他深入现场、蹲点摸排,多次调整优化矫直模型的参数,实现了一道次矫直板形合格,大大提升了矫直效率,同时对模型参数进行固化,实现了矫直工序的稳定生产。

湛钢攻关团队成员毛云飞发现板坯加热温度不均匀的问题,如不及时解决,会影响钢板冷却效果。为此,他主动协同相关技术人员进行分析,记录现场各段板坯温度,针对此类钢板选定专用加热工艺,控制在炉时间,确保加热时间充足,使得板坯温度均匀性得以明显提升。

党员冲锋在前,团队前赴后继。助力深中通道项目建设的背后,闪耀着许许多多像薛如锋、韩剑宏、毛云飞那样拼搏奋斗的星光。一次次技术攻关,是“湛钢厚度”助力打造“中国跨度”的心之所向,凝聚着湛钢人的心血和汗水、智慧和勇气,彰显着湛钢人的责任担当。

中国桥梁实现了大跨径,湛钢厚板生产技术也实现了大跨越。下一步,湛钢将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与生产经营中心任务相结合,以项目推进为牵引,凝聚起推动发展的强大合力,探索开发助建水电、风电等绿色能源重大工程的厚板产品,以高质量发展的新成效检验主题教育成果,为“战危机、创一流”提供强劲动力。

《中国冶金报》(2023年07月04日 08版八版)

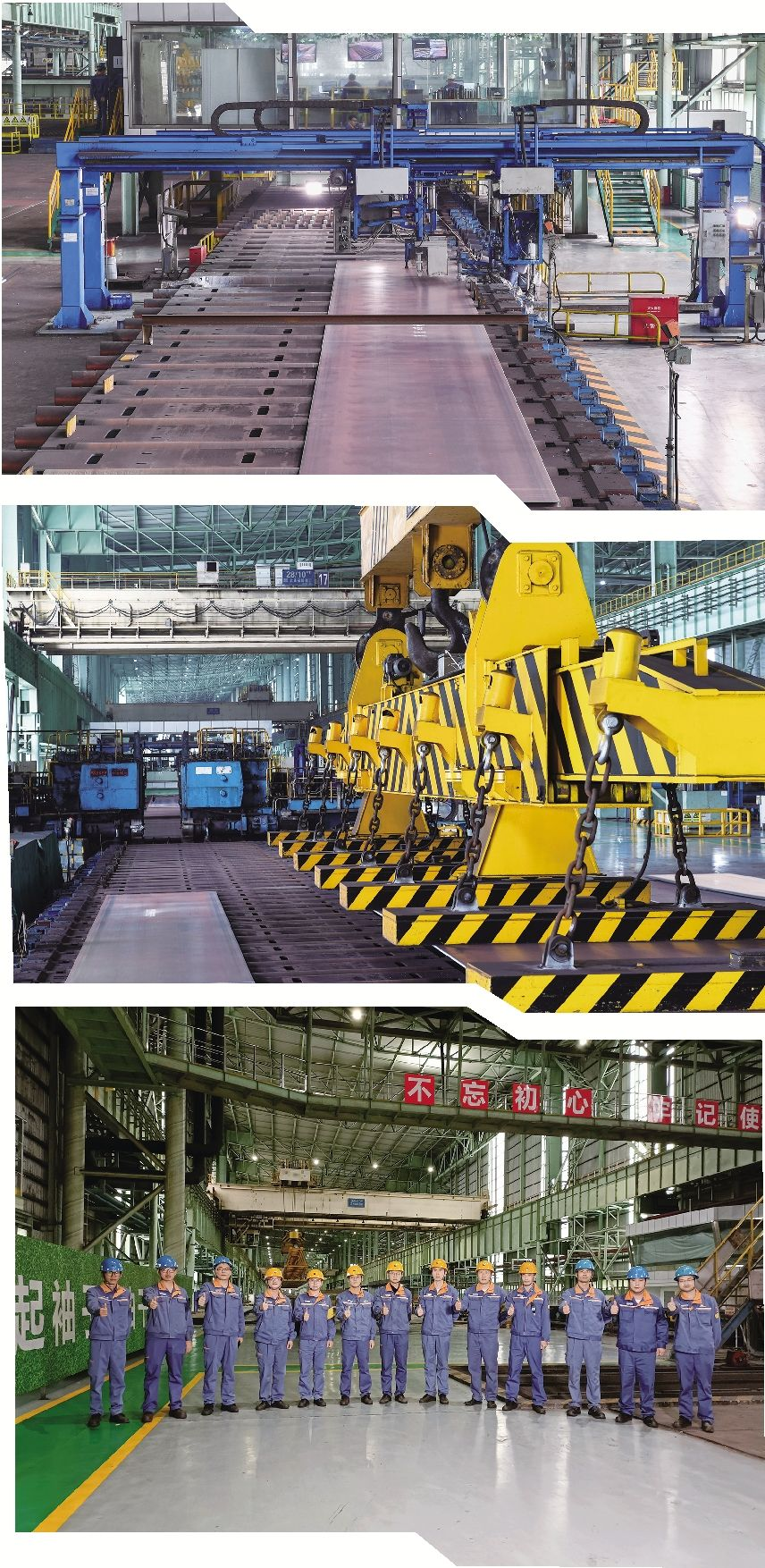

图为湛钢厚板厂生产现场。 (湛钢 供图)

图为湛钢原料码头。 (湛钢 供图)