中国冶金报社

记者 吕林 通讯员 高燕 报道

图片由中国金属学会提供

2025年11月3—4日,由中国金属学会主办、南京钢铁集团有限公司协办的“第九届国际低合金高强度钢会议”(HSLA Steels 2025)在江苏省南京市举行。会议聚焦于我国钢铁行业的品种升级、结构调整和高品质发展,围绕微合金化技术的基础理论、新品开发、工艺优化、产线升级等议题展开交流探讨,旨在推动钢铁行业的融合发展、促进微合金化技术的交流互鉴、搭建产学研用的低合金高强度钢领域国际平台。

图为全体大会现场

“国际低合金高强度钢会议”是由中国金属学会主办的系列国际会议,自1985年以来已经成功举办8届,成为该领域研究人员和工程师的主要学术论坛之一,在促进中国以及世界高强度钢技术和生产方面发挥了重要作用。本届会议得到巴西矿冶公司(CBMM|Niobium)、中信金属股份有限公司、国际钒技术委员会(VANITEC)、钢铁研究总院钒应用技术推广中心和海洋装备金属材料及其应用全国重点实验室的大力支持。

图为黄一新致辞

南钢董事长黄一新出席全体大会并致辞。他指出,国际低合金高强度钢会议已发展为国际钢铁行业规模较大、影响力较高的学术会议。五年一次的会议给我们带来了国际前沿研究的新理论、新知识、新技术、新方法,为低合金高强度钢的发展做出重要贡献。黄一新表示,近年来,南钢一直致力于低合金高强度钢新品种的开发、微合金化技术应用等方面的研究,积极推广微合金化技术在船舶及海洋工程用钢、管线钢、风电用钢、水电用钢、核电用钢等品种的应用。南钢船板独家供货国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”;抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证,作为国内唯一稳定供货商,南钢已累计供货50万吨;高强度水电钢已供货白鹤滩等国内外40多座特大型水电站和大型抽水蓄能电站项目,南钢累计供货量超过30万吨。

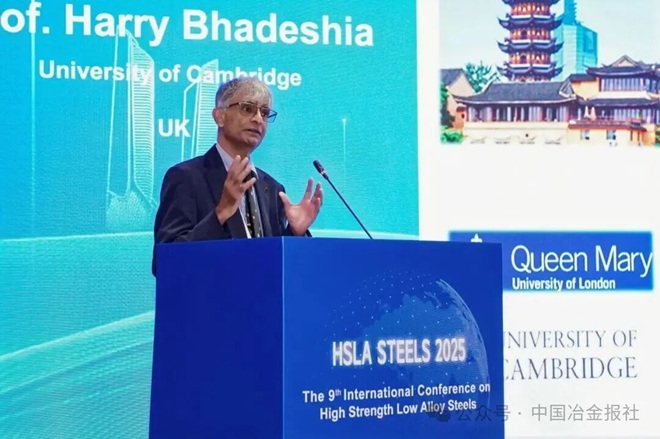

中国金属学会常务副理事长田志凌教授、英国剑桥大学Harry Bhadeshia教授、巴西矿冶公司Rafael Mesquita博士、日本JFE钢铁公司Keiji Udea博士、英国国际钒技术委员会David N.Crowther博士为全体大会做特邀报告。

图为田志凌做报告

田志凌在《低碳时代中国先进高强度低合金钢的发展》特邀报告中讲述了中国钢铁行业的发展概况,重点介绍了先进汽车用钢、能源领域高性能钢、海洋与重型工程高性能钢的最新研发进展,以及人工智能在钢铁行业的应用情况。他表示,中国钢铁行业在达到产量与消费量峰值后,目前正经历一个充满挑战的调整期,消费结构正从以建筑为主转向更多依赖机械与汽车制造。面对严峻的碳排放挑战,绿色转型是行业生存与发展的必由之路。高强度低合金钢的发展正按照一个新范式演变,由需求、可持续性要求和智能技术驱动。未来,中国钢铁行业将继续深化与下游产业的协同创新,为全球可持续发展贡献力量。

图为Harry Bhadeshia做报告

Harry Bhadeshia在《应对钢铁二氧化碳负担的不同途径》特邀报告中通过一系列具体案例论证,主张通过优化设计和应用现有高性能钢材就有望在短时间内实现碳减排目标。他表示,通过结合现有高性能钢材、创新的工程设计和强有力的政策引导,完全可以在不降低生活质量的前提下,快速、经济地实现碳减排目标。当前的最大挑战并非技术缺失,而是如何快速将这些解决方案推广实施。

图为Rafael Mesquita做报告

Rafael Mesquita在《铌驱动的先进钢材创新》特邀报告中分析了铌的冶金机制如何支撑高强度低合金钢的成功。他表示,铌(Nb)微合金化已成为可持续炼钢的基石,为实现高性能和降低碳强度提供了实用途径。通过结合性能与可持续性,铌微合金化代表了一条可扩展且经济高效的钢铁行业脱碳路径,与国际气候和材料效率目标保持一致。

图为Keiji UEDA做报告

Keiji Ueda在《大型结构建筑用高性能钢铁产品及焊接技术发展现状》特邀报告中阐述了造船、基础设施及能源领域社会环境的变迁,并介绍了近年来已实现实际应用的钢铁产品研发案例及其相关应用技术。他表示,近年来,从保障可焊性等工艺性能的角度来看,厚钢板强度的提升已趋于平缓。为满足先进钢结构的发展需求,具有抗断裂性和抗疲劳安全性等增强功能的新型钢板已被开发并投入实际应用。

图为David N.Crowther线上做报告

David N.Crowther在《现代钢材中的钒:提升强度、韧性与耐磨性的多功能微合金元素》特邀报告中系统梳理了钒微合金钢的最新进展,重点阐述了其在增强强度、延展性、韧性及耐磨性方面的独特作用。他表示,钒微合金技术已成为提升各类钢材机械性能的有效策略,涵盖双相(DP)汽车钢、高强度管道钢、氮化工程部件及珠光体钢轨等广泛领域。

图为尚成嘉主持全体大会上半场

图为郭爱民主持全体大会下半场

北京科技大学新金属材料全国重点实验室副主任尚成嘉教授、中信金属股份有限公司首席科学家郭爱民分别主持全体大会的上、下半场。

图为平行分会场

会议为期两天,除全体大会外,还设置了物理冶金,产品及应用(汽车用钢、能源用钢、基础设施用钢、海洋工程用钢等),性能、安全及应用,高质量工艺技术等平行分会场,以及展览和墙报论文展示区域。

本届会议得到了国际同行的广泛认可和积极参与,会议现场交流热烈。据悉,会议组委会共收到来自英国、澳大利亚、比利时、巴西、日本、韩国、美国、加拿大、西班牙、中国等十余个国家的专家学者、科研人员和生产技术人员的论文摘要130余篇。

图为参会代表阅读墙报论文(左)、与参展方交流(右)