中国冶金报社

陈晓莉 王志

金秋十月,辽沈大地的风里裹着收获的清甜,秦冶集团董事长陈晓光站在沈冶重型装备(沈阳)有限责任公司(以下简称沈冶重装)办公室窗前,目光落在不远处热火朝天的沈冶广场施工现场。于他而言,这个承载“凤凰涅槃、浴火重生”寓意的广场,不仅有着特殊的情感分量,还成为时刻鞭策他的力量。

从酷暑中签下重整协议,到新冠疫情时期顶着压力推进司法重整,再到如今厂区里焊花昼夜不熄、新广场破土而出,那些谈判桌上的僵持、机制磨合的阵痛、信誉修复的艰难,仿佛都被眼前的生机轻轻消解。“总算把路走通了。”陈晓光感慨道。

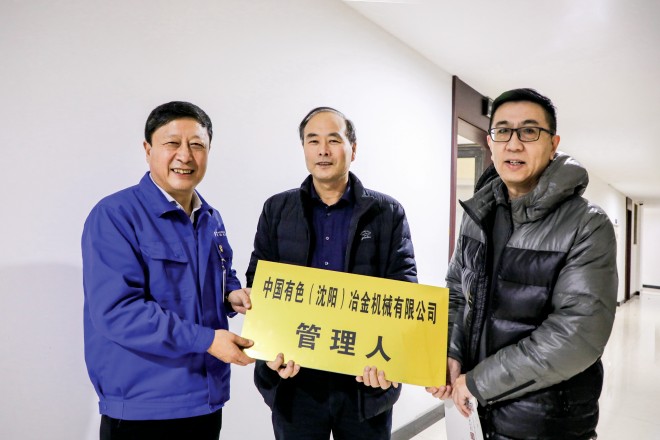

图为2022年11月30日沈冶完成重整计划,举行公司管理人摘牌仪式

经过4年的摸索,那些关于老牌国企如何重生的答案,终于在沈冶重装这片曾经沉寂的土地上书写成形,打造出东北老国企混改的生动样本。

抉择:危难之际的担当

沈冶重装前身为中国有色(沈阳)冶金机械有限公司,曾是国内有色冶金装备领域的标杆企业,其回转窑台车和电解铝设备长期位居行业前三甲。但受市场波动、投资过大、管理粗放等多重因素影响,企业经营持续恶化,2017年被国务院国资委列入“特困企业”名单,2021年陷入严重资不抵债的困境——债权总额超33亿元,资产评估价值仅为5.9亿元,涉及数千家债权人及数千名职工。

“最艰难时,1000人的厂子只剩几十人上班,接到订单却没钱采购原材料,眼睁睁看着合同被取消。”沈冶重装生产调度中心主任王磊于2004年入职,亲历了企业的沉浮。那段时间,员工要么轮休放假,要么另谋出路。

彼时的秦皇岛秦冶重工有限公司(以下简称秦冶重工)面临发展瓶颈。这家始创于1958年的装备制造企业,在钢铁冶金设备领域已稳居国内一流,主导制定了30余项行业标准,拥有100多项专利技术,但单一钢铁赛道已触及增长天花板。陈晓光敏锐地发现,沈冶重装在有色、矿山装备领域的技术积累,与秦冶重工的钢铁装备优势形成天然互补。

2021年3月28日,陈晓光邀请了30多位政府、银行领导及企业中高管商议重整事宜,最终只有几个人明确表示支持。当时很多人认为,沈冶重装是个“烫手山芋”,不仅债务缠身,还有复杂的历史遗留问题。但想到不能让几十年的沈冶品牌毁于一旦,他最终拍板决策。2021年8月份,秦冶集团正式向法院提交重整投资方案,联合建龙注入3.2亿元现金启动重整。

秦皇岛经济技术开发区管委会主任霍春利后来评价道:“秦冶重工重整沈冶重装具有典型意义,充分体现了优秀企业家敢于担当、敢冒风险的产业报国情怀和装备事业雄心。”

破局:机制革新激活春水

“重整不是简单的资本注入,而是要打破僵化的体制机制。”在沈冶重装财务总监石娜的办公桌上,一份重整前后的数据对比表格外醒目:资产负债率从200%以上降至50%左右,职工债权100%清偿,普通债权清偿比例远超行业平均水平。但她深知,比财务数据更难改变的是人的思维。

秦冶重工首先从职工安置破题,按照“N+1”补偿标准完成工龄买断,在沈阳地区给出最高补偿待遇,同时敞开大门欢迎愿意留下的员工。“拿到补偿时心里踏实了,看到秦冶重工的管理氛围更满意了。”李福俊原本是沈冶设计研究院副院长,重整后出任新成立的设计所所长,“以前论资排辈,现在能者上、庸者下,个人发展有了奔头”。

管理机制的变革随即展开。沈冶重装原有的管理流程虽规范,但效率低下,秦冶重工则带来了市场化的管理模式。石娜引入实时数据管理系统,用数字化工具替代原来按月统计的粗放模式,“银行要数据能及时提供,生产调度能精准到工时”。更具突破性的是引入工时考核制度,“工人多劳多得,车间里再也看不到下午3点就准备下班的情况了”。

图为2025年6月30日秦冶集团举办科技赋能、国际化、卓越管理报告会

细节处的改变更显成效。针对以前设备不关、材料浪费等问题,企业建立节能降耗机制,成立钢材资源共享群,将原本当废钢处理的边角料重新利用,单此一项每年就可节省成本数百万元。秦冶重工的铸造公司也迁至沈阳,与沈冶重装形成生产协同效应,鞍钢等企业的就近维修订单无需跨地域,效率大幅提升。

“最难的是思维的磨合。”石娜坦言,在重整初期,秦冶重工的市场化节奏与沈冶重装的传统惯性思维频繁碰撞,但通过保留沈冶重装规范的流程优势,融入秦冶重工高效的管理基因,最终找到了平衡点。2023年完成组织架构调整后,企业迎来爆发期,2024年营业收入达到3.9亿元,较2021年增长近10倍。

融合:技术协同释放效能

“秦冶重工懂钢铁,沈冶重装懂有色,两者结合就是‘钢铁+有色’的冶金全产业链布局。”李福俊说道。2023年11月起,秦冶重工与沈冶重装的技术、营销团队深度融合,形成钢铁、有色、矿山、电力四大业务板块,构建起“三大生产基地、两大市场、一个创新体系”的整体架构。

龙山炭素项目成为双方技术融合的首个标杆。秦冶重工的钢铁装备技术与沈冶重装的碳素设备经验碰撞,创新出“地面与空中对接”的研发模式,既解决了用户生产痛点,又使产品成本降低10%以上。

传统产品的升级同样亮眼。油膜轴承曾是沈冶重装的拳头产品,因企业动荡日渐式微。重整后,技术团队重拾这项传统技术。“现在油膜轴承订单也逐渐回来了。”王磊自豪地说。

在智能化领域,融合创新更显前瞻性。沈冶重装与北京瓦特曼智能科技有限公司合作研发的无人堆垛车已投入运行,无人配套车则进入调试阶段,更具战略意义的无人铝电解多功能设备正在推进。“全球业界都在推动铝电解技术绿色化,我们的研发落地后将改写行业格局。”李福俊介绍,这个项目由秦冶重工总工程师统筹,整合两边技术优势联合攻关,进展远超预期。

资源整合的智慧在合作中尽显。面对电解铝行业装备智能化需求,企业没有闭门研发,而是联合宝武智维等专业机构共同研发。“嫁接合作伙伴的长项到我们的优势上,才能实现‘1+1>2’的效果。”陈晓光的资源整合理念正在转化为实实在在的技术成果。

企业财务状况也逐步向好。“2025年,沈冶重装有望扭亏为盈。”让陈晓光充满信心的是,企业信誉逐步修复,不仅老客户纷纷回流,还成功拓展了电力装备新市场。

对社会的贡献同样显著。重整前濒临破产的企业,如今每月能稳定发放工资、缴纳社保。

展望:装备强国的“东北答卷”

2025年初,陈晓光为企业发展勾勒出蓝图:2025年—2027年,集团公司运营管理体系从“基本有效”向“卓越运营”进行全面提升。2028年—2030年是集团公司卓越运营期,要扎实推进精神文化、行为文化、制度文化、物质文化4个层面的企业文化体系建设,持续提升整体经营管理水平,钢铁装备和有色装备要成为国际钢铁、有色装备行业发展的引领者,冶金矿山装备要成为国内冶金矿山装备行业的一流企业,电力装备要向国内一流电力装备企业迈进,为到2038年实现集团公司“百年百亿”跨越发展目标奠定坚实基础,打造重型装备世界知名品牌。

在技术研发中心,工程师们正围绕绿色智能装备攻关。结合国家大规模设备更新政策机遇,企业重点布局有色行业数智绿色装备、矿山行业“铁资源计划”配套设备、电力行业高端装备。李福俊透露,企业将重点推进无人铝电解设备的现场试验,同时建立智能化装备试验平台,抢占行业制高点。

石娜带领的财务团队深入推进“业财融合”,3名兼具技术与财务能力的复合型人才全程参与合同报价与成本管控,让每一分投入都产生最大效益。

更重要的是,秦皇岛与沈阳两地的产业协同日益紧密,沈冶重装既利用沈阳的装备制造资源,又借助秦冶重工的市场渠道,成为连接两地产业链的纽带。这种“混资本”与“改机制”同步推进、“技术融合”与“文化融合”双向发力的模式,为东北地区老国企改革提供了宝贵的借鉴经验。

霍春利肯定道:“秦冶重工与沈冶重装的重整,不仅盘活了存量资产,还创造了增量价值,为东北全面振兴做出了突出贡献。”

晚霞里,沈冶重装的厂房剪影与远处的天际线交相辉映,这座重生的老厂正以崭新姿态书写中国装备制造业迈向世界的“东北答卷”。