中国冶金报 中国钢铁新闻网

记者 褚召忍 报道

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”钢铁行业的技术创新之路,恰似这淘沙取金的漫长征程,充满挑战与艰辛。在高品质钢材生产中,夹杂物的精准控制是冶金技术的难点,一直存在着诸多难以跨越的局限。在此背景下,上海大学材料科学与工程学院教授付建勋团队,怀揣着如渊似海的专业知识,秉持着锲而不舍的探索精神,在镁弥散化冶金技术领域取得了一系列突破性成果,为钢铁行业的发展开辟了新的道路。

4月的风裹着泥土的芬芳,柳条垂落如少女梳妆,樱花飘落似粉雪纷扬。4月14日,《中国冶金报》记者走进上海大学材料科学与工程学院,与在镁弥散化冶金技术领域深耕多年的付建勋团队展开了一场深入交流,探寻在钢铁生产中闪耀光芒的镁弥散化冶金技术创新之路。

创新驱动,聚焦镁冶金学前沿研究

镁,在钢铁行业内并不陌生。早在20世纪70年代,德国、日本率先开发出铁水喷镁脱硫技术,通过载气将镁颗粒喷入铁水包深处,实现高效脱硫。该技术在20世纪80至90年代被宝钢、鞍钢等企业引入,并逐步实现国产化;随后,钢铁研究总院、中冶、河钢、沙钢等单位对其进行了本土优化改进与自主开发,推动了镁在传统冶金过程中的初步应用。

20世纪90年代,日本新日铁公司率先提出“氧化物冶金”概念,在炼钢过程中引入镁元素,促进形成稳定的氧化物颗粒,实现对晶界的钉扎,结合控轧控冷工艺,成功开发X120管线钢等一些列全球领先产品,为高性能钢材的开发指明了方向。国内多家科研机构围绕镁冶金领域,从不同角度开展镁冶金机制及工艺效果的研究。但整体而言,镁冶金技术在国内钢铁行业应用中面临诸多技术瓶颈,导致该技术尚未形成规模化、工业化应用。

付建勋自2010年起投身镁领域研究,在中国台湾“中钢”的资助下开展镁冶金理论及应用研究。历时2年,他与中国台湾“中钢”团队通力合作,对多种含镁钢进行大量实验与数据分析,逐步了解镁在钢铁材料中的特性。基于此,他成功开发出具有创新性的镁冶金技术,并先后获得日本、中国大陆、中国台湾地区的专利授权。2011年,他主编的镁冶金学术专著顺利出版。2013年,他作为上海市东方学者特聘教授加入上海大学,此后10余年间始终专注于镁冶金领域的研究。

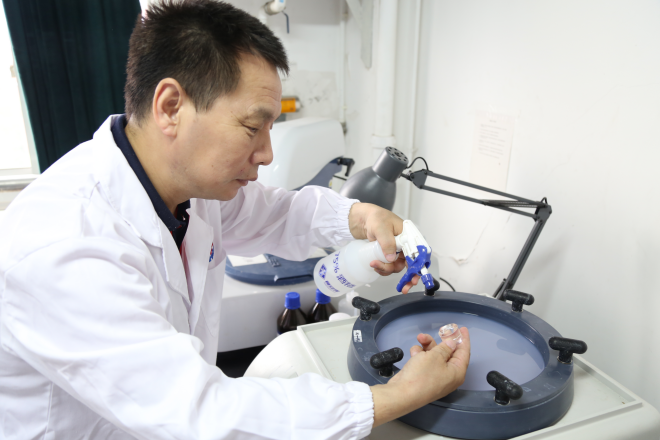

图为付建勋在做实验

谈及镁冶金技术的潜力,付建勋充满信心地表示:“这是一项低成本、高效的冶金技术,可解决钢铁生产中多个关键难题。钢液镁处理后,不但将钢中氧含量控制在极低水平,而且产生的纳米颗粒可促使氧化物、硫化物、碳氮化物弥散化,并细化钢材组织。”

“多年潜心研究,10余家钢厂的推广应用,让我们对镁冶金技术的应用潜力有了充分信心。”付建勋表示,他们将该技术称为“镁弥散化冶金技术”,这是一种面向多尺度组织与夹杂物精准调控的技术路径,能够显著提升钢材的强度、韧性与疲劳性能,是新一代高性能钢铁材料设计的关键支撑技术之一。

突破封锁,攻克关键核心技术壁垒

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”镁弥散化冶金技术工业化并非一帆风顺。反应剧烈、喷溅严重、收得率低等问题,横亘在所有尝试者面前,成为技术推广的主要障碍。

这项技术,经历诸多磨炼,才有今天的成果。“当时国内没有现成的镁线,我们摸着石头过河,自己设计制造镁包芯线。”付建勋回忆道,2015年在苏钢首次工业实验时,由于他设计的包芯线镁含量过高,现场剧烈燃烧,钢液喷溅严重,钢水将喂线机出线口封死,渣钢严重混卷,连铸水口当场断流,80多吨钢水直接报废;含铝含硫钢现场实验时,也遭遇了塞棒上涨、水口结瘤导致连浇中断的困境。现场获得的认知比任何书本都更加深刻,知晓症结所在,解决问题的方向自然就有了。

图为镁线

“一次次工业实践,我们逐渐摸清了镁的脾气、性格,形成一整套应对方案。”付建勋回忆道,纯镁添加反应剧烈,企业很难接受;镍镁合金冶金稳定性最好,但其成本显著增高,企业也很难接受。他们用镁铝、镁硅合金做包芯线,配加适当比例铁粉进行稀释,降低现场反应剧烈程度,使之与喂钙线相当,甚至更稳定,满足现场安全环保的要求。付建勋进一步解释,他们提出了间歇式喂线技术,减轻现场的反应程度。他们结合渣量、渣层厚度灵活调节,针对不同钢种控制钢液过热度、氧活度、软吹强度和镇静时间,系统提升镁的收得率,确保多炉连浇过程稳定顺行。

镁在线快检是镁弥散化冶金技术推广的重要一环。缺乏商业标样,镁的添加量就无法精准控制,标样采购周期冗长,付建勋团队在特定钢种添加镁制备系列含镁样品,经权威机构检测,筛选6个梯度的试样,用来校准直读光谱仪镁检测通道。

冶金效果是最好的试金石。付建勋团队将碳、铝、硫含量与钢液氧位、镁添加量等工艺因素进行耦合,建立基于不同钢种的镁冶金效果预测模型,基于百余炉次工业试验数据对模型进行校验修正,结合现场工艺条件优化镁冶金工艺参数,实现了镁弥散化冶金效果的精准调控。

技术引领,强化自主创新独特优势

镁作为一种强脱氧元素,在冶金过程中展现出独特的热力学和动力学优势。它如同一匹桀骜不驯的列马,在驯服之前,狂暴难以驾驭。可一旦掌握其脾性,顺而治之,它就是一匹温顺的千里良驹,能带来诸多意外的惊喜。

图为付建勋研发团队合影(左一为上海大学副研究员徐翔宇,右一为上海大学副研究员沈平)

镁沸点较低,蒸气压高,现场反应剧烈,一旦将镁线成功喂入钢包底部,镁气泡自带搅拌,可确保均匀分布,是其他元素无法比拟的。镁脱氧产物不易聚集长大,是天然的纳米颗粒,极其微小添加量,就带来神奇效果。

管线钢、重轨钢、非调质钢等控硫钢中长条状硫化物,是制约产品质量的主要瓶颈,遇到镁后立马就变得“内硬外软”,不再变形,评级得到显著提升。

传统铝脱氧钢通常需要钙处理改善连浇性,但产生的液态夹杂物常常污染钢液,改用镁处理后夹杂物显著细化,夹杂物面积减少幅度2/3,洁净度大幅提升。南钢2万余吨管线钢统计数据显示,应用镁处理技术夹杂物1.0级合格率超94.6%,零下60摄氏度平均冲击功从220焦耳大幅提升至330焦耳。

铝脱氧钢中残留氧化铝不变形夹杂物,是镀锌板、彩涂板、搪瓷钢等冷轧板表面缺陷的最主要诱因,镁处理后钢中氧化铝夹杂物缺陷几乎完全消除。

钢中大尺寸液析碳化物控制是高合金钢、高碳钢存在的难题,鉴于没有更加有效的解决手段,热处理成为产品质量的最后守门员。镁添加后为高合金钢大尺寸液析碳化物提供无数弥散形核点,大幅度、甚至完全消除液析碳化物。对奥氏体气阀钢、H13热作模具钢、C12MoV冷作模具钢进行镁处理后,液相碳化物受到显著抑制,横向冲击功大幅提升。

大尺寸碳氮化铌是几乎所有含铌钢的伴生缺陷,合金偏析导致产生大量10余微米的碳氮化铌,裂纹缺陷率居高不下,扒皮处理成为各钢厂普遍的补救手段。应用镁弥散化冶金技术有效解决了大尺寸碳氮化铌析出问题,裂纹缺陷迎刃而解。

“工欲善其事必先利其器。”在镁弥散化冶金技术探索中,付建勋团队自主开发的夹杂物三维刻蚀技术,为夹杂物调控效果解析提供了强有效的支撑。15分钟至30分钟快速实现夹杂物原位三维暴露,真实呈现其空间形貌与分布状态,成为镁冶金研发中不可或缺的技术支撑。

实践深耕,创新成果彰显卓越实力

“潮平两岸阔,风正一帆悬。”镁弥散化冶金技术在国内10多家骨干钢厂成功应用后,正成为中国钢铁企业高质量发展的新引擎,扬起奔赴未来的远航风帆。

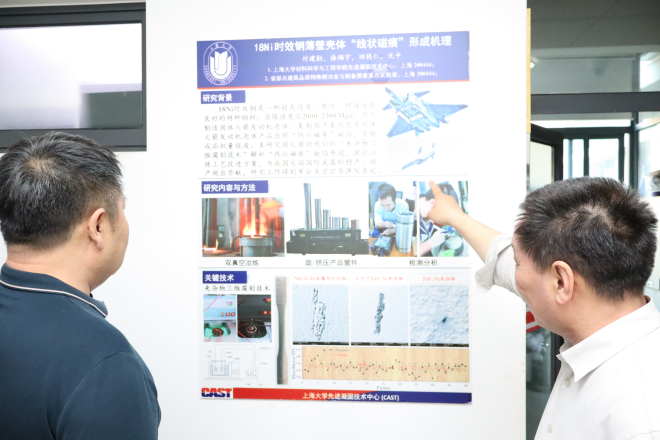

图为付建勋向记者展示研发成果

“在与南京钢铁的合作中,镁弥散化冶金技术成功替代钙处理工艺,效果显著;项目原定实验3个钢种、30炉工业实验,项目结项时,已在9Ni钢、高强钢、罐体钢、耐磨钢等10多个钢种大规模推广,仅管线钢就累计生产突破2万吨,出口至沙特阿拉伯等国家。2023年,该技术获得南钢优秀专有技术奖;同年还获得江苏省新产品新工艺证书。”付建勋介绍。

在与宝钢宽厚板的合作项目中,镁弥散化冶金技术同样展现出卓越成效。宝钢股份2万余吨产品数据显示,低碳钢全氧由21ppm降低至15ppm,在稳定质量前提下,有效降低了昂贵的合金用量,节约生产成本。同时,镁处理使宽厚板铸坯中心等轴晶比例平均提升10.7%,为后续轧制提供更优的坯料。

在与营口中板联合开发的EH 40船板项目中,40毫米与80毫米厚度钢板在257千焦/厘米、547千焦/厘米热输入下大线能量焊接,接头抗拉强度超过535兆帕,熔合线热影响区零下40摄氏度冲击功达210焦耳,硬度稳定在135 HV5(维氏硬度)以上。该技术助力营口中板顺利通过挪威船级社大线能量焊接认证。

在与包钢重轨钢的合作中,付建勋团队将镁的弥散效应与重轨生产技术融合,开发出镁-稀土复合夹杂调控技术。在保障连铸前提下,将硫化锰、氧化铝几乎全部转化为近球状复合夹杂物,1.5级以上大尺寸夹杂物显著减少,夹杂物总量减少近一半,K法评级得到明显改善,为重轨质量提供关键技术保障,镁弥散化冶金技术也在无铝脱氧钢应用领域迈出重要一步。

与浙江青山、长城特钢、申源特钢的高合金钢合作项目中,该技术控制了高合金钢中液析碳化物的形成,显著提升产品稳定性。该技术还有效抑制高碳铬不锈钢中先共析铁素体偏析导致的带状组织缺陷,使异常带状组织发生率从原先的20%降至不足1%,为高端不锈钢产品质量插上了腾飞的“翅膀”。

前瞻布局,拓展多元应用产业蓝图

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”随着钢铁行业对产品性能与组织控制提出更高要求,付建勋坚信镁弥散化冶金技术将在更广阔领域大有可为。

镁弥散化冶金技术在日本、韩国等国家已实现规模化工业应用,其以低成本、高效率、强适应性的优势,展现出强劲的竞争力。相比传统技术路径,镁弥散化冶金技术无需增加额外设备,几乎不增加成本,能有效改善钢材基体组织与夹杂物状态,显著提升洁净度与综合性能。这个特性更让镁弥散化冶金技术如虎添翼。正如付建勋所说:“我们不仅做到国外钢企做到的,我们还做得更深更广。”

付建勋每年近一半时间奔波在国内各钢厂的生产实践和技术交流中,每个钢厂的工艺路线、控制参数、产品质量、缺陷原因,都了然于胸。目前,付建勋团队正与湘钢、舞阳钢铁合作解决超大模铸钢锭、特厚板中心偏析及心部缺陷等关键难题。利用镁的冶金特性改善“V型通道偏析”,抑制缩孔、缩松,可以有效地提高特厚板芯部质量,提高其成材率。

截至目前,付建勋团队镁冶金领域获发明专利及软件著作权22项,发表学术论文100多篇,为钢中组织及夹杂物调控提供一套高效方案,也为高性能钢铁材料开发提供一个低成本工艺选择。放眼未来,镁弥散化冶金技术“朋友圈”正在不断拓展。该团队已在宝武高金、张宣高科、黑龙江建龙钢铁开展实验工作,正与越南河静钢厂商洽技术输出。

从灵感乍现到实验室探索,再到工业化应用的全面落地,付建勋团队用智慧与坚守,点燃了镁冶金的创新火种。这把火,正在以燎原之势,照亮中国钢铁工业的转型升级之路,也为实现钢铁行业的高质量发展注入了持续而强大的技术动力。